Autor*in

Theresa Seininger

Veröffentlicht am 09.07.2025

Aus dem Business Magazin "Workflow"

2025 Innen:Stadt

„Eine Straße nach jemandem zu benennen, ist die höchste Würdigung, die eine Gemeinde zu vergeben hat, – und Straßennamen machen etwas mit uns allen.“

Petra Unger

Petra Unger, Begründerin der Wiener Frauen*Spaziergänge

Während Petra Unger das festhält, lässt sie erfreut ihren Blick schweifen. Es ist ein schöner, sonniger Tag, an dem wir mit der Begründerin der Wiener Frauen*Spaziergänge durch die Seestadt gehen, dem jungen Stadtteil im 22. Bezirk. Der Anlass ist ein erfreulicher: Zusätzlich zu zahlreichen Straßen, die hier schon jetzt Frauennamen tragen, wurde kürzlich bekannt, welche weiteren Frauen sich zukünftig in den Stadtplan einschreiben werden. Acht Namen sollen in absehbarer Zeit dazukommen.

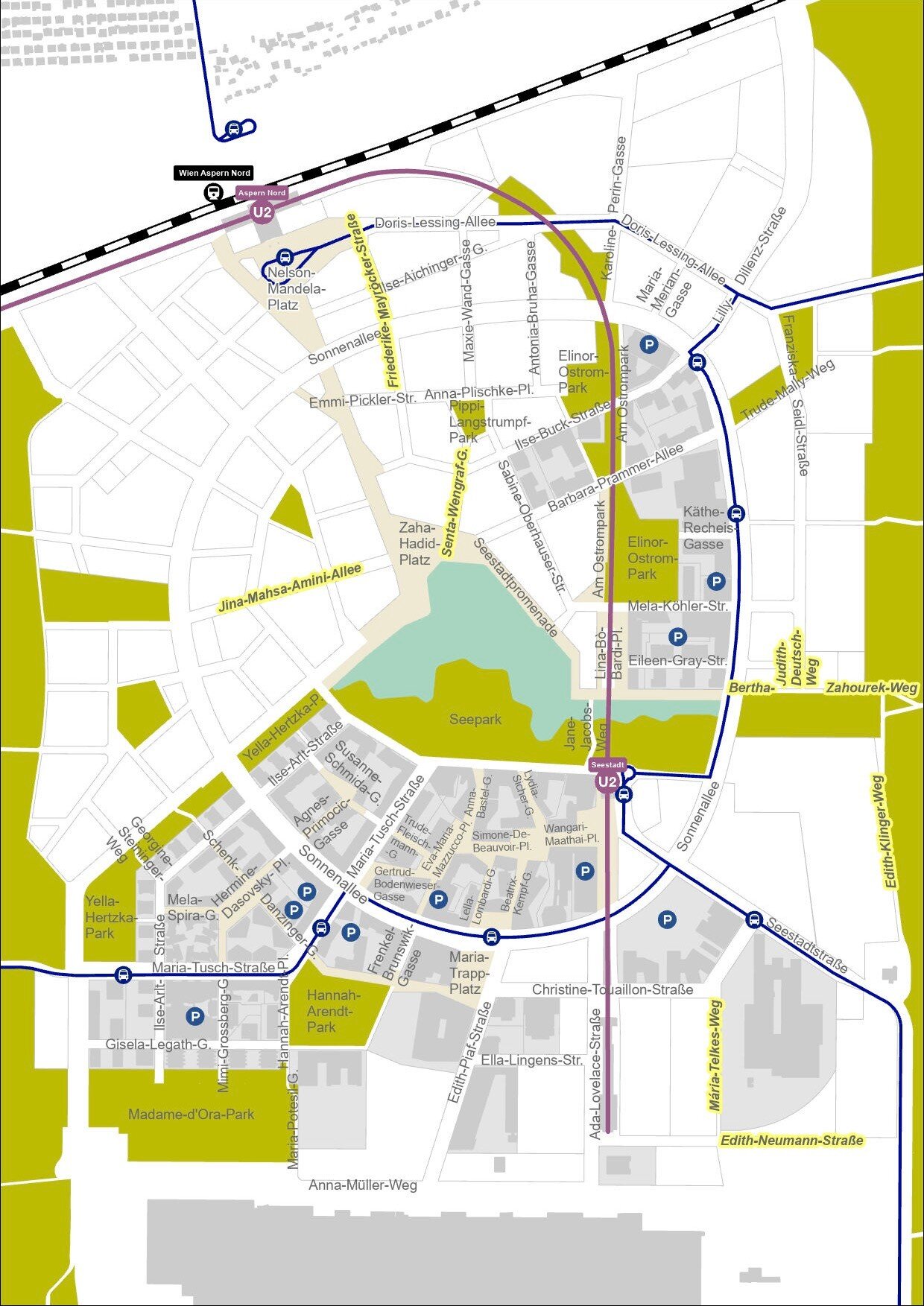

Östlich der zukünftigen co-kreativen Meile zwischen dem Zaha-Hadid-Platz und dem Nelson-Mandela-Platz sind das die großen österreichischen Künstlerinnen Senta Wengraf und Friederike Mayröcker. Die Erfinderin Mária Telkes und die Forscherin Edith Neumann sind die neuen Namensgeberinnen im südöstlichen Gewerbequartier. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Seestadtstraße, angrenzend an den östlichen Grünzug der Seestadt, werden Sportbegeisterte in Zukunft an die Fußball-Pionierin Edith Klinger und die Schwimmerinnen Judith Deutsch und Bertha Zahourek denken, wenn sie zum Trainingscampus des ÖFB und ab 2030 zum neuen städtischen Hallenbad Wien spazieren. Bereits 2023 widmete die Stadt Wien im Westen der Seestadt einen Straßenzug Jina Mahsa Amini. Die nach ihr benannte Allee steht für die Solidarität mit allen Iranerinnen und Iranern, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen.

Starkes Zeichen

Waren es vor wenigen Jahren noch nur fünf Prozent der Straßen Wiens, die die Namen von Frauen trugen, entspricht der Anteil heute zumindest 13 Prozent aller Benennungen. Daran hat der Seestädter Beschluss, fast ausschließlich Frauen für die Straßennamensgebung in dem neuen Stadtteil heranzuziehen, einen ganz maßgeblichen Anteil. Dank des entsprechenden Commitments der Stadt Wien kommen laufend weibliche Straßenbenennungen hinzu. Inzwischen stehen in Wien rund 4.080 männliche Namensgeber für Straßen rund 620 weiblichen gegenüber.

In der Seestadt sind bereits heute 64 Straßen, Plätze und Parks nach Frauen benannt, allesamt solche, die mit ihrem Lebenswerk bleibende Spuren hinterlassen haben. Nur zwei Ausnahmen gibt es: die Sonnenallee und den Nelson-Mandela-Platz. Auch Gebäude wurden nach Frauen benannt, beispielsweise der Liselotte-Hansen-Schmidt-Campus und neuerdings auch der Lotte-Brainin-Hof, ein Gemeindebau.

Indem sie ihr Straßen- und Wegenetz um weitere Namen großer Frauen bereichert, setzt die Seestadt ein starkes Signal. „Dadurch wird ein seit Langem bestehender Schiefstand verbessert. Denn noch ist die fehlende Präsenz von Frauengeschichte im öffentlichen Raum erschreckend und beschämend“, beschreibt Unger.

Echte Bezugsorte

Wie wichtig und symbolträchtig diese Vorgehensweise ist, weiß Stadt- und Kulturvermittlerin Petra Unger, die auch Akademische Referentin für feministische Bildung und Politik sowie Expertin für Gender Studies ist: „Straßenbenennungen tragen zum kollektiven Gedächtnis einer Stadt bei und haben einen hohen Symbolwert sowie politischen Wert. Sie sind Bezugsorte der Identitätsbildung – und sie geben Menschen wie mir, die Leute wissens- und geschichtsvermittelnd durch Wien begleiten, die Chance, an die historischen Persönlichkeiten, die verewigt sind, zu erinnern“, beschreibt Unger, die auf ihren Wiener Frauen*Spaziergängen gern auf berühmte Namensgeberinnen von Straßen verweist.

Während beim Rundgang durch die Seestadt an jedem Straßenschild ein Lächeln über ihr Gesicht huscht, betont sie: „Die Benennungen nach Frauen ermöglichen, dass sich diese nachhaltig in den Stadtplan und dadurch in das Stadtbild einschreiben und dass damit Frauengeschichte im öffentlichen Raum sichtbar wird. Unsere heutige Gesellschaft versteht sich als demokratisch. Das bedeutet für die Verkehrsflächenbenennung, dass sowohl Frauen als Hälfte der Bevölkerung als auch verschiedenste Minderheiten der heutigen Gesellschaft repräsentiert, abgebildet und erinnert sein sollten.“

Es ging früher viel zu oft darum, dass reiche, weiße Männer sich verewigten. „All das gehört dringend flächendeckend geändert“, appelliert sie. „Ansonsten entsteht im kollektiven, öffentlichen Gedächtnis die Vorstellung, alle Gruppen, nach denen keine Straßen benannt wurden – seien es Frauen oder auch Minderheiten – hätten an der Entwicklung ihrer Gesellschaft keinen nennenswerten Anteil. Das wäre fatal.“

Denn, so Unger, „Straßennamen bieten die Möglichkeit der Identifikation mit der Geschichte und haben eine große Bedeutung für das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner.“ Nicht nur dadurch, dass die Namen der Gewürdigten dann auf Briefen und Bezeichnungen, im Stadtplan und auf Behördenunterlagen stehen. „Darüber hinaus verbinden sie auch jetzt lebende Menschen auf unsichtbare Weise mit jenen aus der Vergangenheit.“ Denn wer einen Straßennamen liest, sei es auf einer Adressangabe oder einem Brief, und mehr noch, wer in dieser Straße vorbeikommt oder gar in diese zieht, befasse sich im besten Fall mit der Namensgeberin. „Straßennamen bieten so die Möglichkeit der Beschäftigung mit der Historie, die einen selbst betrifft.“

Auch ziehe die Benennung einer Straße oft weitere Namensgebungen mit sich, sagt Unger, als sie gerade an einem Plakat für den Eva-Maria-Mazzucco-Markt vorbeigeht: „Nach einer Straße oder einem Platz wird auch gerne schon mal ein Markt oder ein Kaffeehaus benannt. Das erhöht natürlich die Sichtbarkeit und Identifikation gleich noch mehr.“ Kein Wunder, dass höchste Sorgfalt angewandt wird, wenn es darum geht, die Namensgeberinnen zu wählen. „Hier muss man gut darauf achten, wer in Frage kommt und welche Werte mittransportiert werden, wenn man eine Benennung nutzt“, sagt Unger.

„All die Menschen, nach denen Straßen oder Ähnliches benannt werden, sollten ein Vorbild an Haltung sein und Anerkennung verdienen.“

Petra Unger

Petra Unger, Begründerin der Wiener Frauen*Spaziergänge

Am Eva-Maria-Mazzucco-Platz findet freitags immer der gleichnamige Markt statt, auch drei Unis haben sich diese Adresse ausgesucht.

Der Lina-Bo-Bardi-Platz bei der U-Bahn-Station ist das Eintrittstor in die Seestadt.

Durchdachte Strategie

In aspern Seestadt hat man sich ganz bewusst für einen zusätzlichen Weg entschieden: Das Wiener Institut für sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM) erarbeitete initial im Auftrag der Entwicklungsgesellschaft für die Seestadt, der Wien 3420 aspern Development AG, Strategien für die Straßenbenennung im neuen Stadtteil. In einem partizipativen, wissenschaftlich begleiteten Verfahren mit 30 Expertinnen und Experten wurden sechs Namenswelten ausgearbeitet - immer unter der Prämisse, dass, wenn ein Personenname zur Anwendung kommt, dieser weiblich sein muss. „Ob in Wissenschaft, Kultur, Politik, Sport oder gesellschaftlichem Engagement – gewürdigt werden nicht nur bekannte Persönlichkeiten. Wir bringen besonders gerne jene ins öffentliche Bewusstsein, die lange zu wenig Sichtbarkeit hatten“, sagt Ingrid Spörk, Kommunikationsleiterin der Wien 3420.

Straßennamenvergabe ist im Normalfall Bezirkssache, jeder, der möchte, kann bei der Bezirksvorstehung Vorschläge machen. Die Kulturabteilung der Stadt Wien, MA 7, leitet dann ein Prüfverfahren ein, auf eine Vorberatung in dem eigens vom Wiener Gemeinderat eingesetzten Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennung folgt dann eben möglicherweise die endgültige Benennung durch den Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft.

Heldinnen

Besonders schön ist es, wenn Verbindungen zwischen dem Lebensweg der Person und dem Gebiet, in dem die Straße liegt, gefunden werden können. So werden der Judith-Deutsch-Weg, der Bertha-Zahourek-Weg und der Edith-Klinger-Weg in Zukunft eben genau dort entlangführen, wo der Trainingscampus des ÖFB im Entstehen und ein neues Hallenbad der Stadt Wien geplant ist. Man kann sich hier also auf dem Weg zum Sport daran erinnern, dass Bertha Zahourek eine der ersten Österreichischen Olympiamedaillen-Gewinnerinnen und eine Pionierin des heimischen Frauenschwimmsports war, dass Judith Deutsch in demselben Sport nationale Rekorde holte, 1935 zur Schwimmerin des Jahres gewählt wurde – und daran, dass sie, die Jüdin war, 1936 aus Protest auf ein Antreten bei den Olympischen Spielen in Berlin verzichtete und 1938 ins Exil ging. Edith Klinger meint nicht die um Tiere bemühte Fernsehmoderatorin, sondern die Pionierin des Frauenfußballs, die nicht nur aktive Spielerin war, sondern auch als erste Frau durch den Österreichischen Fußballbund geprüfte Schiedsrichterin wurde.

Ebenso treffend: Im südlichen Gewerbequartier wird man in Zukunft auf Wegen gehen, die nach der Erfinderin Mária Telkes und der Forscherin Edith Neumann benannt sind. Hier haben sich bereits mehrere innovative Unternehmen angesiedelt. Darunter sind der Technologieriese HOERBIGER und die international erfolgreichen Biopharmazeutinnen und Biopharmazeuten von Biomay, die hier unter anderem Allergieforschung betreiben, oder das Geothermiewerk der Wien Energie.

Straßenspaziergänge mit Petra Unger: www.frauenspaziergaenge.at

Im Technologiezentrum, entwickelt von der Wirtschaftsagentur Wien, das moderne Infrastruktur für zukunftsweisende Unternehmen und Forschungsprojekte bietet, hat sich beispielsweise das Start-up nagene niedergelassen, das sich auf die Produktion synthetischer DNA-Bausteine spezialisiert hat. Innovation von heute wird somit symbolisch durch Straßenbenennungen im Grätzel mit Forschung von damals verbunden. Denn Mária Telkes war promovierte Chemikerin und Physikerin und entwarf unter anderem eine solarbetriebene Entsalzungsanlage, die Meerwasser trinkbar machte. Auch an der Entwicklung des ersten ausschließlich mit Solarenergie beheizten Hauses war sie beteiligt. Und die Chemikerin und Mikrobiologin Edith Neumann galt als eine der angesehensten Wissenschaftlerinnen im medizinischen Laborbereich des 20. Jahrhunderts.

Andere Formen der Erinnerung möchte man im nördlichen Teil der Seestadt anstoßen, wenn Menschen durch die Jina-Mahsa-Amini-Allee hoffentlich darauf gebracht werden, ihren Namen zu recherchieren – sie kommen dann auf das Leben der Studentin, die im Zuge ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei tödlich verletzt wurde. Weltweite Proteste gegen das Mullah-Regime und für Frauenrechte waren die Folge. „Auch schmerzhafte Teile der Geschichte sind oft Gründe, Straßen nach jemandem zu benennen“, erklärt Petra Unger, „es ist eine Art der Wertschätzung des zugefügten Unrechts – und es ermöglicht intensive Auseinandersetzung.“ Auch kompliziertere Namen seien, so meint Expertin Unger in diesem Zusammenhang, „gar kein Problem. Daran gewöhnen sich alle sehr rasch und im besten Fall bringt es eben viele Leute darauf, sich mit dieser Person zu beschäftigen.“ Als sie das sagt, geht sie eben vom Lina-Bo-Bardi-Platz, benannt nach einer Architektin, Designerin und Bühnenbildnerin, in Richtung See und weiter zum Zaha-Hadid-Platz, der aktuell im Entstehen und ebenfalls nach einer Architektin benannt ist. Von dem wird die Jina-Mahsa-Amini-Allee dann ebenso wegführen wie die Senta-Wengraf-Gasse, zu Ehren der beliebten Theater- und Filmschauspielerin. Ganz in der Nähe zur Friederike-Mayröcker-Straße, in Erinnerung an eine wichtige Stimme der österreichischen Literatur, die auch Preisträgerin des Georg-Büchner- und des Österreichischen Buchpreises war.

Den hohen Symbolgehalt einer Straßenbenennung sehe man auch daran, sagt Petra Unger, „dass bei Diskussionen zu Umbenennungen oft ein großer Widerstand herrscht. Das liegt nicht nur daran, dass die Leute ihr Briefpapier nicht neu drucken wollen, das ist oft ein Vorwand. Vielmehr zeigt es, dass die Menschen dem Namen einer Straße einen großen Symbolgehalt zuweisen und dass eine Benennung den Nimbus der Ewigkeit hat.“ Schließlich werde durch die Auswahl einer Frau für die Namensgebung „diese für lange Zeit in die kollektive Erinnerung eingeschrieben. Daraus kann man schließen: Es geht auch um Unsterblichkeit. An die Frauen, nach denen nun Straßen benannt werden, wird man sich viele, viele Jahrzehnte erinnern.“

Blickrichtung

Wer in der Seestadt nach oben sieht, findet immer eine beeindruckende Lebensgeschichte – wie diese Café-Besucherinnen hier am Wangari-Maathai-Platz. Nachzulesen in der Broschüre „Die Seestadt ist weiblich"